Queridxs necropixs,

En la última sesión necropiana, tuvimos el placer de deleitarnos con los relatos que escribimos sobre anécdotas urbanas que, por algún que otro motivo, nos han sorprendido, desconcertado, turbado, afligido o complacido.

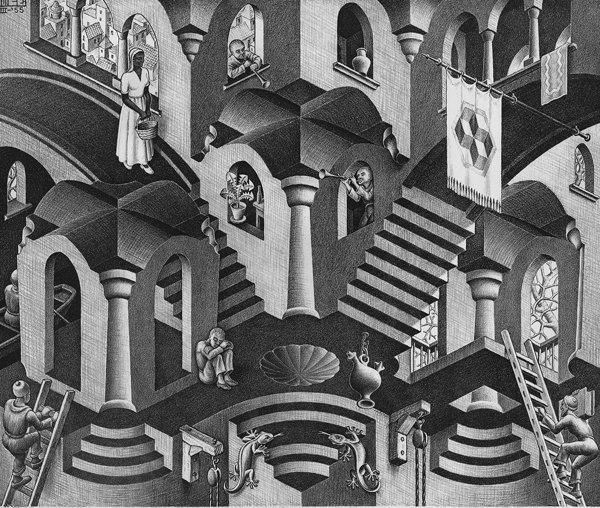

Os dejamos con los textos para vuestra lectura, acompañados de una litografía de M. C. Escher, de 1955.

Abrazos urbanitas,

Lucifer hará cruising por la M-30, por Pavlo

El Retiro huele a Borbón y a PP. Tal vez a eso se deben mis estornudos alérgicos cuando voy en primavera. No se me malinterprete: me gusta el Retiro. Si me dan a elegir entre el Retiro y la M-30 me quedo claramente con el Retiro. ¿A alguien se le ocurriría hacer cruising en la M-30? En resumen, que a pesar de sus aromas borbónicos y peperos, me gusta el Retiro. Le perdono sus barquitas, que han hecho más por la monogamia y el amor heterosexual que la mismísima Ana Botella. Le perdono el monumento a un rey, Alfonso XII, porque al menos ese tuvo la decencia de morirse pronto. Le perdono los precios prohibitivos de sus chiringuitos, porque hasta el momento nunca me han impedido entrar con mi buen táper proletario de torreznos veganos. Le perdono incluso el lindar con el distrito de Salamanca, porque dentro del parque está la estatua del Ángel Caído y así los cayetanos tienen a Lucifer a pocos pasos de distancia, por si tener al Perro en la Moncloa no fuese castigo suficiente. Ahora que lo pienso, puede que Lucifer sí se animase a hacer cruising en la M-30. ¡Qué más da! Mientras no se anime Perro Sánchez yo no lo voy a intentar. No obstante, si hay una razón de auténtico peso por la que me gusta el Retiro a pesar de todo, es por un evento que me sucedió allí en diciembre de 2018. En aquella época yo aún era estudiante de Musicología y soñaba con hacerme un hueco en el archipiélago de cantautores de Hespaña. Para seguir dicha senda en Madrid hay una puerta a la que hay que llamar ineludiblemente: la del café Libertad 8. Fue así como decidí hacer pellas un día e ir con un amigo a la sesión del micro abierto que se organiza allí todos los lunes y martes. Había llegado pronto a Madrid desde mi pueblo y estaba nervioso, como no podía ser de otra manera en un musicoide indolente como yo al que ensayar le da tanta rescoldera. Así que decidí ir al Retiro y ponerme a practicar un tiempo antes de mis cuatro minutos de gloria. Tal hice, y con tanta dedicación que me aliené del goteo de personas que marchaban delante de mí. Imaginaos pues cuál sería mi asombro al ver cómo una señora, italiana creo, se acercaba y ponía en mi mano un billete de diez euros al tiempo que decía: “Very Good! For you”. ¡Diez euros! Libres de impuestos y de esfuerzo, ahora descansaban en mi cartera gracias a mis humildes dotes musicales y las más sobresalientes dotes financieras de aquella guiri. En ese momento bendije la globalización, el turismo de masas e incluso el capitalismo en todas sus manifestaciones. Aquel fervor liberal y aquellos diez euros desaparecieron pronto, así como mis sueños cantautoriles, pero de esta época permanece mi gratitud hacia el lugar que hizo todo posible. Un cariño hacia el Retiro que ni siquiera los Borbones o el PP han conseguido opacar.

¿Año Nuevo?, por Ale

Es bien sabido que el tiempo no trascurre por igual en todos los sitios. Canarias, en particular, tiene fama de tener un reloj interno notablemente lento. Esto es aparente de múltiples maneras, desde sus aeropuertos silenciosos, a los coches que se paran a mitad de carretera para charlar a gritos con algún vecino, hasta el rostro relajado de los camareros. Sin embargo, quiero destacar un evento concreto: Año Nuevo 2024, en La Palma. Era una noche templada, como todas allí, y la única calle principal de la isla estaba abarrotada con toda la población de la misma. El ambiente olía a sudor y perritos calientes. Desde la mañana había bandas tocando distintos sabores de bachata, y nosotros, uvas en mano y embriagados por el ambiente, pretendíamos bailar hasta que se empezase a retransmitir por megáfono la cuenta atrás. Así trascurrió la noche, bailando y riendo, hasta que, de repente, empezamos a ver fuegos artificiales a la distancia. Extrañada, miré a la banda que estaba tocando en frente nuestra y, más extrañada aún, miré mi reloj. Las 12:03. A las 12:05 la banda terminó su canción, dejó de tocar, y empezó la cuenta atrás de las uvas. Nosotros solo pudimos observar, mudos, como La Palma empezaba el año con cinco minutos de atraso.

Una bonita mañana, por Paula

8:15 noto una molestia en el abdomen. 8:45 Fiebre, dolor e inflamación. Pienso, por primera vez, en la idea de ir al hospital. 9:00 no aguanto el dolor, hago una bolsa (el cargador, cepillo de dientes, dos libros) estoy convencida de que es apendicitis. Quizá algo más grave. Cojo otro libro, no sé cuánto tiempo estaré ingresada. En el portal me mareo de dolor. Llega el taxi. Me despido de mi hermana (exagerando un poco) por WhatsApp. Me dan ganas de avisar a mi madre, pero eso supondría dos problemas: el apéndice y sus llamadas.

Entrego la tarjeta sanitaria en la recepción del hospital, casi todos mis datos están desactualizados: «No, ya no vivo en esa casa». «No, ya no tengo ese CAP» «He perdido el DNI». Me siento fatal, tengo treinta y un años y ya no puedo ser este desastre.

En la sala de espera empieza a remitir el dolor y eso me preocupa. Quiero que el dolor se mantenga para justificar por qué estoy molestando en urgencias un lunes por la mañana. Llega el médico y me confieso: «Perdón, ya no me duele tanto.» Puñopercusión, muestra de sangre, de orina, analgésico intravenoso. Empiezo a encontrarme bastante bien: estoy sentada en un sillón y por la ventana entra el sol. ¿Cómo de mal estaría que yo me pusiera a leer? Miro a mi alrededor, el resto de pacientes están con el móvil. Saco (tímidamente) un libro de la bolsa: Usos amorosos de la posguerra española de Carmen Martín Gaite. Mi yo del pasado, ante la perspectiva de una operación quirúrgica, consideró fundamental informarse sobre las formas de ligar durante el franquismo. Imprescindible.

Dos horas después una enfermera me pide perdón por la espera. Yo estoy encantada con mi lectura, respondo que no se preocupe, que no tengo prisa. Acabo el libro cuando me entregan los resultados: es una simple infección de las vías urinarias altas. Antibiótico y analgésicos durante tres días. Nada más. Me siento (un poco) culpable por haber perdido una mañana de trabajo y haber ocupado un sillón en urgencias. Aun así, es la una de la tarde, hace sol y es primavera, por lo que decido regresar a casa dando un paseo. A la altura de la calle Entença, suena el teléfono: es mi madre, mi hermana le ha contado lo del hospital. Mi madre oye hospital e hija en la misma frase y ya está marcando. «¿Por qué no me has llamado?» «Mamá, porque tengo treinta y un años» (Pienso en el DNI perdido, el patrón sin actualizar…) Ella se queja porque no le cuento las cosas. «¿Qué cosas, mamá?» Ella refunfuña. Yo contesto. Le digo, «Bueno, te dejo». Seríamos capaces de discutir por esto.

Guardo el móvil y continúo este inusual paseo por Barcelona mientras pienso en la dedicatoria del libro que acabo de leer: Para todas las mujeres españolas, entre cincuenta y sesenta años, que no entienden a sus hijos. Y para sus hijos, que no las entienden a ellas.

Pasan las personas, por Mariona

«El tiempo no está fuera de nosotros,

ni es algo que pasa frente a nuestros ojos como las manecillas del reloj:

nosotros somos el tiempo y no son los años sino nosotros los que pasamos.”

Octavio Paz

En la calle del barrio donde vivo no pasan muchas cosas. Es tan larga como lo que ocupan de forma contigua la panadería, el bar, el estanco, el barbero, el Clarel, la tienda de alimentación y productos asiáticos, y el restaurante de moda. Mi casa está justo en la mitad, de modo que puedo ver el inicio y el final de la calle cuando me aposento en la silla menorquina instalada en el balcón a la hora de comer. Mientras me voy zampando un bol de cerezas, me dedico a contemplar a los transeúntes esparcidos que transitan a ritmos distintos.

Un chaval se acerca hablando distraído con el móvil y gesticulando efusivamente. Por la forma de sujetar el aparato como si fuera un micrófono y la duración de su intervención, parece estar grabando un audio. No deja espacio para que Nadie le conteste. No hay diálogo, solo monólogo. Le sigo con la mirada y llega al final de la calle moviendo todavía la cabeza al ritmo de su argumentario.

Pasa una bicicleta urbana eléctrica con un hombre de mediana edad montado en ella. Camiseta oscura de manga corta, pulseras de piel en la muñeca y mochila Quechua. Un estilo “desenfadado” que caracteriza perfectamente este barrio.

Por sorpresa, dos jóvenes se encuentran justo debajo de mi balcón. Se abrazan fuerte, dándose unas palmadas en la espalda, se besan en la mejilla y, después de exclamaciones varias, “¡nos vemos pronto!”.

Una chica se para delante del estanco cerrado con un Red Bull en la mano y el móvil en la otra. Lleva auriculares puestos, pero por su cara de circunstancias no parece estar atendiendo a ninguna melodía demasiado alegre. Mira a lado y lado de la calle como si quisiera encontrar a alguien o quisiera ser ella encontrada. Se refugia del sol debajo del toldo que protege el característico letrero morado y amarillo de “TABACS”.

El dependiente del supermercado de la calle perpendicular entra a la panadería y en menos de un minuto saldrá con un fiambre envuelto en papel de aluminio. Cada día sobre esta hora es engullido por la cristalera abarrotada de pastas dulces y saladas, y evacuado con la panza más contenta. Nada más poner un pie de nuevo en la acera, abre el paquetito. Ahí va su comida de hoy. Una porción de empanada de atún o unas croquetas de pollo llenarán su estómago este mediodía.

Pasa otra bicicleta urbana, ahora empujada por una mujer vestida de forma elegante pero lo suficientemente casual para pedalear, bandolera cruzada y casco rojo.

Un hombre entrajado camina separando mucho las piernas y levantando la cara rojiza como si buscara salir a una superficie más amable; se desata la corbata, la pliega cuidadosamente y la guarda en el bolsillo de la americana gris. Demasiado calor para una soga en el cuello que ahoga. Estoy segura de que el tejido del pantalón también le está produciendo rozaduras incómodas que le hacen sudar la entrepierna.

Una mujer arrastra con una mano un cochecito en el que va montado un bebé y con la otra acompaña a una niña de unos cuatro años. El espacio restante del carro que no ocupa el chiquillo lo llenan cuatro paquetes de rollos de papel váter.

Justo cuando la chica del Red Bull se termina la bebida, pasa una mujer que la saluda. La chica, preocupada, le cuenta que está esperando a la persona del estanco y que habían quedado hace veinte minutos pero que no le contesta al móvil. Menciona también que sigue en paro y que cuando se le acabe, en un mes, ya verá qué hacer. “Que vaya bien”, “adiós, adiós”. Después de verbalizar su preocupación, la chica parece quedar todavía más nerviosa.

Tres hombres pálidos, pero quedamos por el sol, con camisetas blancas, gorras coloridas y gafas, salen del bar recién servidos. Estiran sus torsos metiéndose la barriga por dentro del pantalón y se miran como diciendo “ahora qué”. Vacilan sobre la dirección que tomar, pero finalmente se deciden por seguir hacia mi izquierda. Andan sin rumbo. Parecen ese tipo de personas despreocupadas que esperan a que todo les venga dado.

Un hombre alto, con rastas largas, ropas anchas y auriculares grandes, pasea un Mastín. En la otra mano, una bolsa de basura que acabará en el contenedor de la esquina de la calle. Anda ligero, con la mirada puesta al horizonte, recto y firme, seguro de sí mismo.

Tres chiquillos deambulan mientras sus seis ojos miran la pantalla del móvil del de en medio y comentan el juego disputado. El peso de las mochilas enormes les tira hacia abajo pero su animación no cesa a pesar de esa carga.

Una pareja de nórdicos altos y rubios caminan cogidos de la mano. Van vestidos prácticamente igual, de tonos beige y ropa de hilo. Parecen hermanos. Observan asombrados los edificios y arbolitos bajos de la calle. No hablan, sólo se dejan sorprender por ese clima veraniego de primeros de mayo.

Una mujer pasa comiéndose un helado que se le deshace dentro de la tarrina con la insignia de la heladería de la plaza del final de la calle. Se mira la cuchara con devoción antes de hacerla penetrar en la boca. Seguro que es chocolate por la oscuridad del contenido del recipiente. Sigue caminando absorta en su capricho. Siento que casi puedo saborearlo yo también con tan solo mirarlo.

De repente, una paloma se posa en la barandilla del balcón. La observo de cerca, sin asustarla. Ella me ignora, pero no huye. Me gusta que no se vaya y sea mi cómplice de un delito continuado contra la intimidad de esas personas. Por lo menos por un rato. Porque sé que se irá, como todo lo que se mueve constantemente. Como las personas que caminan y hacen avanzar con ellas el tiempo.

Dos chicas jóvenes montadas encima de un patinete eléctrico pasan veloces como si fueran una sola persona.

Una mujer habla por el móvil con el altavoz puesto. Le comenta a alguien que ella se presentará al juzgado “pero que…”. Camina tan rápido que en los siguientes cuatro pasos ya no logro escuchar nada más.

Una familia alemana de por lo menos tres generaciones pasea como a quien todo le va bien, como a quien no le falta el dinero y no sufre a final de mes por pagar el alquiler. Pasan como turistas, andando de puntillas por la superficialidad de un decorado para que nada les afecte lo suficiente como para estropearles las vacaciones.

Una madre y un hijo andan a metro y medio de distancia. El niño parece tener una pataleta y anda levantando los brazos y reclamando la atención de la progenitora para que le compre no sé qué cosa. La madre, con la cabeza ladeada por el contrapeso de la bolsa de plástico que arrastra, suelta frases cortas sin mirarle.

La chica del estanco llama a algún familiar. Con una voz entrecortada le pregunta si sabe dónde está papá, que habían quedado para ir a comer antes de abrir el estanco pero que ya son casi las tres y no ha aparecido. “Qué raro, porque en el parking tampoco está la moto.” “Vale, vale, llámame si sabes algo”. Desaparecerá en unos minutos y ya no sabré nada más de ellos. Mañana otro hombre levantará la persiana.

Me termino la última cereza y antes de escupir el hueso pienso en las vidas con las que lidian cada una de estas personas. A simple vista, parecen figurantes de la calle que se abre detrás de mis cortinas. Pero cuando tengo conciencia de su conciencia algo me estremece. Me las imagino en sus casas, solas o acompañadas por otras bocas con las que interactúan; por otros ojos que también las miran; por otras manos con las que se tocan o se rechazan. Me pregunto a quién contarán lo que les pasó este mediodía yendo de un lado para otro, a quién compartirán sus confidencias, a quién amarán cuando se acuesten por la noche. Si también llorarán en el baño una tarde de desasosiego cualquiera, si echarán de menos a alguien, si ansían una alegría que no llega o son felices por inercia.

Ya han pasado cuarenta minutos. Pero cuarenta minutos, ¿qué son para alguien que espera, para alguien que no tiene prisa o para alguien que vive empujado el peso de la angustia? ¿Qué son para mí que observo desde lejos cuarenta minutos asomada al balcón? Pienso en los versos de Octavio Paz. En la calle del barrio donde vivo no pasan muchas cosas. Son las personas las que pasan y con cada una de ellas, pasa el tiempo dentro de sí.